加賀百万石の文化を受け継ぐ石川県は、近現代の文学・思想から建築・土木、工芸・デザイン、スポーツ、食の分野まで、多様な人材を生み出してきました。

そこで本記事では、現代的な価値に直結する人物を精選し、何が偉大なのか(評価軸)、時代背景との関係、石川との結びつき(出生地・記念館・作品や施設)を簡潔にまとめました。

このページでわかること

- 各人物の評価軸・主要功績・時代背景との関係を短時間で整理できる

- 出生地や記念館・美術館・関連施設など、現地に足を運ぶ手がかりが得られる

- 作品名・受賞名・施設名から一次情報へ進む入口を押さえられる

石川県の偉人/歴史上の人物一覧

石川県にゆかりのある人物を、文学・思想/哲学、建築/土木、工芸/デザイン、実業/食、スポーツから横断して取り上げます。

泉鏡花(小説家/金沢市)

幻想と写実のあわいを往還し、日本語のリズムで濃密な物語世界を築いた作家です。近代化が進む時代に伝承や信仰の気配をすくい取り、人間の情念と美を独自の言葉で結晶化しました。

金沢市出身で、浅野川界隈の風土が作中の景と響き合います。市内の泉鏡花記念館では原稿や装幀、舞台資料を通じて創作の軌跡をたどれます。

室生犀星(詩人・小説家/金沢市)

都市の寂寥や愛の痛みを、繊細な感覚で言葉に刻んだ詩人・小説家です。大正から昭和にかけての社会変動のなかで、個の感情と都市の光陰をすくい取る詩法を磨きました。

金沢市生まれで、犀川の名を雅号に刻むほど故郷への感応が強く、室生犀星記念館に作品資料や居住空間の再現が整えられています。

徳田秋聲(小説家/金沢市)

生の手触りをそのまま見据える写実精神で、近代日本の自然主義文学を代表する作家です。明治後期から大正の都市化と女性労働の拡大を背景に、生活のリアリティを多面的に描きました。

金沢市出身で、浅野川沿いの景と人の往来が作品の肌理に重なります。徳田秋聲記念館では原稿や初版本、同時代資料から文壇史の文脈を学べます。

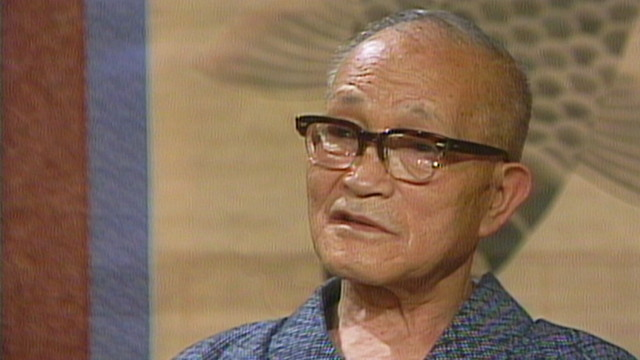

鈴木大拙(仏教哲学者/金沢市)

禅の思想を平明な英語と日本語で世に開き、東西の思索をつないだ哲学者です。二十世紀の国際対話の流れのなかで、宗教経験と直観知の価値を提示し、世界の学術と文化に影響を及ぼしました。

金沢市生まれで、その歩みは鈴木大拙館に結晶しており、静謐な空間で著作世界と向き合えます。

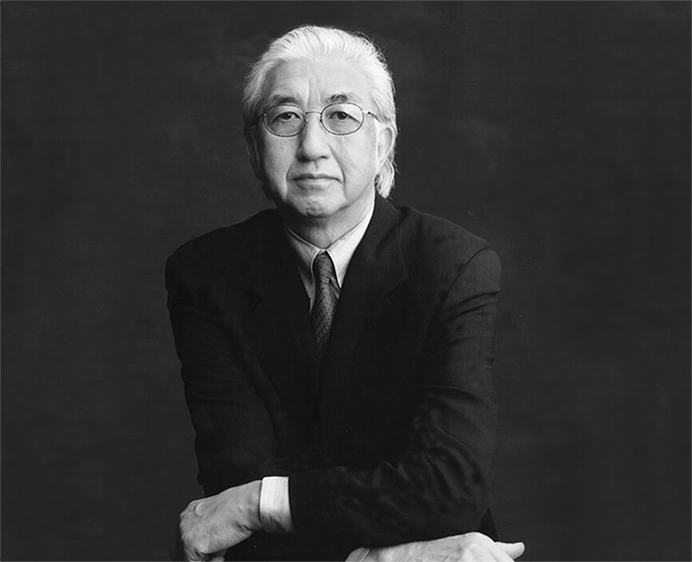

谷口吉郎(建築家/金沢市)

数寄の精神と近代建築を架橋し、空間の品位と情緒を両立させた建築家です。戦後の復興と高度成長の流れを背景に、展示空間や迎賓空間など公共性の高い場を洗練されたディテールでまとめ上げました。

金沢市出身で、谷口吉郎・吉生記念金沢建築館に設計資料やインテリア再現が収蔵され、地域とモダニズムの交差点を体感できます。

八田與一(土木技師/金沢市)

水と大地を結ぶインフラで人々の暮らしを支えた土木技師です。二十世紀前半の大規模灌漑事業に取り組み、農業生産と地域社会の変容に寄与しました。

金沢で学びを深めたのち各地で技術を実践し、その功績は現地の記念公園や関連資料で辿ることができます。技術史と社会史が重なる好例として学ぶ価値があります。

松田権六(漆芸家・人間国宝/金沢市)

漆と金属粉の緻密な積層で、蒔絵の品格と強度を近代に根づかせた漆芸家です。戦前戦後の美術工芸の再編期に、素材研究と意匠の鍛錬を両立し、工芸教育にも尽力しました。

金沢市出身で、作品は金沢ゆかりの美術館や国立工芸館に所蔵され、北陸の工芸文化に連なる視座を与えてくれます。

徳田八十吉〈三代〉(九谷焼・人間国宝/小松市)

釉薬の深い発色と面の構成で、九谷焼に現代的な色彩の宇宙を開いた陶芸家です。戦後の工芸復興と国際展の広がりを背景に、彩釉の探究を重ね、壺という器形に抽象の美を宿しました。

小松市にゆかりが深く、九谷焼関係施設や展覧会で代表作に触れられます。地域の土と炎が生む表現が世界水準へ届いた好例です。

松井秀喜(元プロ野球選手/能美郡根上町〈現・能美市〉)

長距離打者として日本と米国の一軍で結果を積み上げたアスリートです。球数やデータ分析が進む時代に、勝負強さと適応力でチームに貢献し、頂点の舞台でも存在感を放ちました。

能美市に松井秀喜ベースボールミュージアムがあり、バットやユニフォーム、記録資料から歩みを実感できます。

辻口博啓(パティシエ/七尾市)

菓子を芸術と科学の交点で捉え、素材と造形を磨き上げたパティシエです。国際コンクールでの受賞歴を重ね、ショップやカフェ、ミュージアム型の店舗を通じて菓子文化の裾野を広げました。

七尾市出身で、能登や金沢の店舗・施設に作品世界が展開され、地域の食文化とデザイン感覚が響き合います。

まとめ

| 氏名 | 功績 |

|---|---|

| 泉鏡花 | 幻想と写実を往還する独自の文体で近代文学を拓き、『高野聖』『婦系図』などにより日本語表現の豊かさを高めました。 |

| 室生犀星 | 繊細な感受性で都市の孤独と愛を詩と小説に結晶させ、『抒情小曲集』『杏っ子』などで近代詩と小説に足跡を残しました。 |

| 徳田秋聲 | 生活の実相に迫る自然主義の代表的作家として、『新世帯』『黴』などで近代社会の人間像を描き出しました。 |

| 鈴木大拙 | 禅を平明な言葉で世界へ伝え、英語著作と講義活動で東西の思想対話を前進させました。 |

| 谷口吉郎 | 数寄屋の精神とモダニズムを融合した設計思想で、公共建築や展示空間の質を高め、教育と批評でも建築界に影響を与えました。 |

| 八田與一 | 大規模灌漑事業を成し遂げ、地域の農業生産と暮らしを支えるインフラ整備に尽力しました。 |

| 松田権六 | 精緻な蒔絵表現と素材研究で近代漆芸の水準を押し上げ、人間国宝として後進の育成にも力を注ぎました。 |

| 徳田八十吉 | 鮮烈な彩釉と造形で九谷焼の新境地を切り開き、人間国宝として日本の色彩美を世界に発信しました。 |

| 松井秀喜 | 日本と米国のプロ野球で中軸打者として活躍し、ワールドシリーズMVPを含む大舞台で結果を残しました。 |

| 辻口博啓 | 国際コンクールでの受賞と店舗・ミュージアムの展開により、菓子を芸術と科学の交点から発信し続けています。 |